宍喰祇園染 ~Shishikui Gion Dye~

鉱泉の鉄分 ~Mineral Spring Iron~

宍喰地区にある八坂神社は京都の八坂神社、福山市の沼名前神社(ぬまくま)とともに日本三祇園の1つと伝えられている。

祭神は「須佐之男命」であり、例祭の7月17日の「祇園祭」には4台の壇尻や関船が祇園通りを練り歩きます。

地域では「祇園さん」と呼ばれ親しまれています。

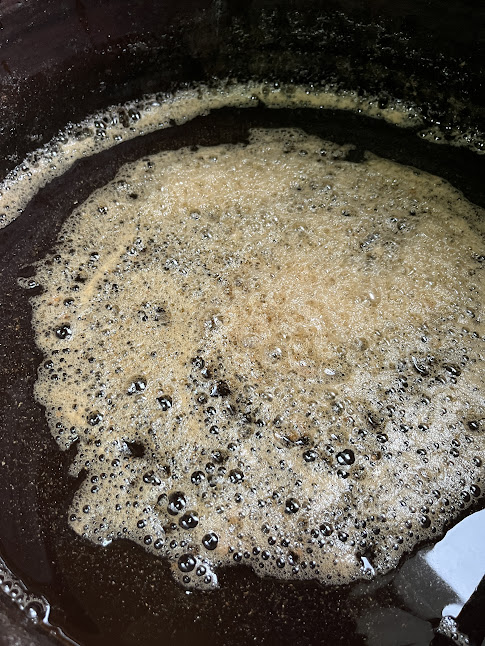

鉄臭い茶色い粒子の湧き水が流れます。

ある神社関係者の方からこの水を染物に使えないだろうか?との相談を受けたのが泥染/宍喰祇園染の始まりです。

Yasaka Shrine in Shishikui is said to be one of Japan’s three Great Gion shrines, together with Yasaka Shrine in Kyoto and Numakuma Shrine in Fukuyama City.

The god Susanoo-no-Mikoto is enshrined here. During the yearly “Gion Matsuri” festival, held on July 17th each year, four danjiri carts and sekibune boats are paraded down Gion Street.

The temple is affectionately called “Gion-san” by locals.

The spring water here is full of iron, so strong you can smell it.

Our mud-dyeing/Shishikui Gion dyeing all began when a shrine official consulted with us – couldn’t this water be used as a dye material?

この地底(地球)からの贈り物を活かしてみようと考えました

We thought, “Let’s try to put this gift from the depths of the Earth to good use.”

神が宿る草 真菰の泥田 ~Spirits-In-The-Grass The Richly Muddy Wild Rice Paddy~

泥田の鉄分 ~Muddy Field Iron~

藍と共に栽培を続ける真菰。

万葉集や古事記にも登場しお釈迦様が病人を真菰で作った敷物に寝かせたとも言われています。

デトックス効果が高いと言われる葉はお茶に加工して販売。

浄化作用があり鉄分を多く含む真菰の泥田の泥と八坂神社の鉱泉を合わせる事で鉄分豊富な泥が出来ました。

Wild rice growing alongside indigo.

Both the Man’yōshū and Kojiki, ancient texts of Japanese poetry and legends respectively, say that the Buddha laid the sick on mats made of wild rice.

We produce and sell tea made from the rice’s flag leaves, which is said to be highly effective detoxifying agent.

Our dye is abundant with iron and has cleansing properties. We create it by combining the natural spring water from Yasaka Shrine and the iron-rich field mud produced by cultivating our wild rice.

藍茎とタンニン ~ Indigo Stems and Tannins~

植物タンニン ~Plant Tannins~

泥の色を定着させるためにタンニンの作用が必要です。

研究を重ねた結果、ポリフェノールが豊富な藍茎を半日煮出した液を使用しています。

藍茎は酵素があるため数日置くと醗酵が始まり白カビが出て染まりやすくなります。

茎のタンニンと泥の鉄分を繰り返し何度も何度も染めることにより色が定着します。

何度も失敗を繰り返しました。

参考にしたのは奄美大島の泥染です。

The effect of tannins is vital in establishing the mud’s color.

After much research, we use the liquid from boiling indigo stems for half a day, as they are rich in polyphenols.

Since the indigo stems have lots of enzymes, they begin to ferment after a few days when left to sit, producing a white mold that makes dyeing easier.

The color becomes fixed from the stems’ tannins and mud’s iron after repeating the dyeing process multiple times.

We failed many, many times.

We consulted the mud dyeing of Amami Oshima island.

それから試行錯誤を重ね泥染めのコツを掴みましたが現在も研究は続きます。

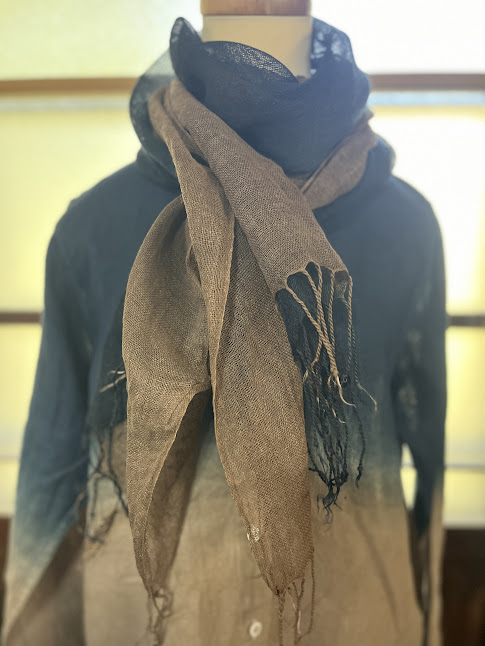

決して華やかではないですが色彩の自然な深み。光沢感というよりは沈み込む落ち着きさが特徴です。

And although, through repeated trial and error, we have built up our mud-dyeing know-how, our research and practice is still ongoing.

The color is by no means showy, with a natural depth of hue. Rather than being polished or lustrous, this dye is characteristically calming, a stable color you can sink into.

藍を重ねる ~Overlaying Indigo~

茎と葉で染める ~Dyeing with Stems and Leaves~

泥染+藍染=宍喰祇園染

商標登録 第6362644号

藍の青と重ねてみる。

こうして染まった泥の色に藍の葉の藍染めを重ねてみると「土と水」「海山川」を連想させるコントラストに仕上がりました。

地下から湧き出た泥と地上のエネルギーを吸収した藍が合わさることにより宍喰祇園染が生まれました。

Mud Dye + Indigo Dye = Shishikui Gion Dye

Trademark Registration No. 6362644

We also overlay indigo dye.

Overlaying the indigo dye made from the indigo plant leaves on top of mud dye like this evokes images of the Earth and water, of oceans, mountains, and rivers meeting.

Combining mud that bubbled forth from the depths of the Earth and indigo that absorbed energy from the Earth’s surface gave birth to this Shishikui Gion dye pattern.

オンラインショップはこちら

Hi-COLOR handworks (ハイカラーハンドワーク)

藍染をはじめとした草木、

泥を使った染色

手仕事をテーマに

一枚一枚丁寧に染めることにより

生地に命を吹き込みます。